红米Turbo 5 Pro手机或成中端“终极形态”:8000mAh领衔

近期,关于红米品牌一款新机的消息在科技圈引起广泛关注。多方信息显示,红米正在测试一款配备前所未有8000mAh超大容量电池的高性能直屏手机。这款被普遍认为是红米Turbo 5 Pro的新品,一旦发布,将成为小米旗下电池容量最大的智能手机,并将多项以往旗舰专属的技术带入中端领域,预示着新一轮市场格局变化的开始。对于消费者而言,这意味着更贴近实际需求的体验升级。下面,我们汇总了目前关于这款红米Turbo 5 Pro的关键信息。

一、续航突破:8000mAh硅碳负极电池领衔

智能手机续航能力的提升,长期受制于电池能量密度的物理瓶颈。红米Turbo 5 Pro所搭载的8000mAh超大电池,标志着中端机型首次跨入“8字头”电池容量门槛,这无疑是一个里程碑式的成就。这一突破的背后,核心在于硅碳负极电池技术的规模化应用。相较于传统的石墨负极锂电池,硅碳负极材料拥有更高的理论比容量,能够在相同或更小的体积内存储更多的电能。

除了显著提升的能量密度,硅碳负极电池技术还带来了更高的安全性优势。其低脱嵌锂电位的特性,能有效抑制充电过程中可能发生的析锂现象,从而降低了因锂枝晶生长导致内部短路的风险,为用户使用增添一份安全保障。当然,为了平衡超大电池带来的充电时长问题,红米Turbo 5 Pro预计将配备100W级别的有线快充技术,确保用户在高强度使用后能快速回血,这是非常合理且必要的配置选择。

二、续航跃进有迹可循,性能基因依旧强大

回顾红米Turbo系列的发展,其在电池容量上的跃进早有征兆。2025年初推出的Turbo 4 Pro已率先搭载了7550mAh电池,而同期的K80系列也将电池容量提升至6550mAh。此次红米Turbo 5 Pro将容量一举推至8000mAh,既是电池材料技术迭代的必然结果,也是对用户普遍存在的续航焦虑做出的终极回应,更是市场激烈竞争下产品力进化的直接展现。

续航固然是红米Turbo 5 Pro的核心亮点,但性能始终是Turbo系列的立身之本。据可靠消息,标准版红米Turbo 5将搭载联发科新一代天玑8500 Ultra芯片。而定位更高的红米Turbo 5 Pro,则有望配备高通骁龙8 Gen5旗舰处理器。这款芯片预计采用业界领先的台积电3nm工艺制程,其性能表现被形容为相当“激进”,将为用户提供顶级的运算和图形处理能力,确保大型游戏和复杂应用的流畅运行。

三、细节配置全面跃升,质感体验向旗舰看齐

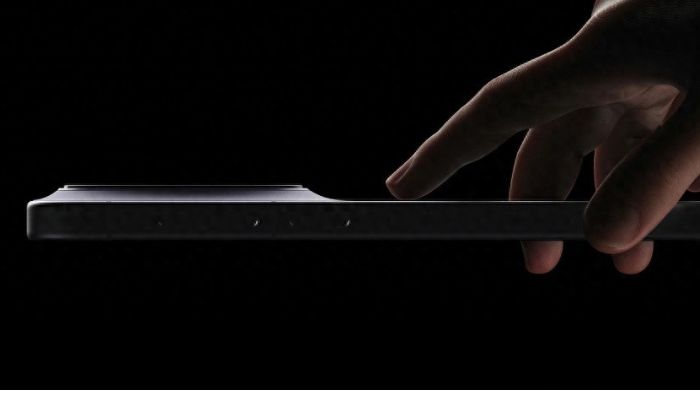

红米Turbo 5 Pro的升级远不止于续航和性能。在细节配置上,它同样带来了大幅度的提升。其中,金属中框的加入尤为值得关注。过去,出于成本控制考虑,中端机型普遍采用塑料中框。而红米Turbo 5 Pro引入金属中框,不仅显著提升了整机的质感和坚固度,也为芯片等元器件的散热提供了更优的热传导路径。配合优化的“大R角”设计,有望带来更舒适稳固的握持手感,使整机质感向高端旗舰产品靠拢。

另一项极具吸引力的旗舰技术下放是3D超声波指纹识别。相比目前中端机普遍采用的传统光学指纹方案,超声波指纹具备更快的识别速度、更高的安全性(如防伪能力强),甚至在湿手或轻微污渍的情况下也能实现解锁,大大提升了日常使用的便捷性和可靠性。此外,诸如全功能NFC、红外遥控、立体声双扬声器、高品质X轴线性马达等提升使用体验的特性,预计在红米Turbo 5 Pro上都不会缺席。

四、大屏策略延续,发布时间与市场布局

屏幕方面,红米Turbo 5 Pro将继续贯彻其“大屏+大电池”的产品逻辑,屏幕尺寸预计将升级至6.83英寸,为用户提供更沉浸的视觉体验。分辨率预计维持在1.5K级别,在显示画面的细腻度和整机的功耗控制之间取得良好平衡。这些看似细微的升级,实则对用户的日常使用感受有着直接影响。

当金属中框带来扎实可靠的手感、超声波指纹实现瞬间精准的解锁、大屏幕保障了出色的视觉沉浸感时,传统中端机型常被贴上的“廉价感”标签,将被红米Turbo 5 Pro彻底撕去。据消息透露,红米Turbo 5 Pro预计将于2026年初正式亮相。而作为铺垫,基础款的红米Turbo 5则可能提前至2025年12月上市。

这种时间差形成了巧妙的卡位策略。基础版红米Turbo 5将首发搭载天玑8500系列芯片,使红米能在其他品牌(如荣耀、realme、iQOO)搭载同平台竞品上市之前,独占近三个月的技术窗口期,抢占市场先机。价格方面,参考前代红米Turbo 4起售价1999元,定位更高、配置更强的红米Turbo 5 Pro的价格很可能上探至2500元档位。

即便如此,对比动辄五千元甚至更高价位的高端旗舰机型,红米Turbo 5 Pro所呈现的“旗舰级性能配置+中端亲民定价”组合,依然具备极强的市场杀伤力和竞争力。它所展现的配置下放力度和产品定义思路,正在悄然改变着手机行业的竞争格局,无疑也给其他厂商带来了巨大的发展压力。这款尚未面世的新品,已然成为搅动市场的关键变量。